Wärme- & Feuchteschutz

Nachfolgend möchten wir Ihnen gerne unsere Dienstleistungsangebot zum Wärme- und Feuchteschutz von Gebäuden vorstellen. Unseren Schwerpunkt sehen wir innerhalb dieses Fachgebietes bei:

- der Durchführung spezieller bauphysikalischer Berechnungen / Simulationen, insbesondere:

- Wärmebrückenberechnungen,

- Simulation des Feuchteverhaltens von Bauteilen der Gebäudehülle mit WUFI,

- der Unterstützung von Architekten, Planern, Energieberatern und Sachverständigen bei speziellen Problemstellungen an allen Arten von Gebäuden - Wohngebäude und Nichtwohngebäude.

Seitenübersicht

- Individueller Sanierungsfahrplan iSFP für Wohngebäude,

- Umstieg von Öl oder Gas auf Wärmepumpe - die raumweise Heizlastberechnung ist die notwendige Grundlage,

- Photovoltaikanlagen auf Flachdächern - vor der Installation den klimabedingten Feuchteschutz der Dachkonstruktion prüfen,

- Wasserdampfdiffusion - dynamische Berechnung mit WUFI,

- Wärmebrückenberechnung,

- Weitere Leistungen zum Wärme- und Feuchteschutz von Gebäuden.

In den kommenden Jahren werden diejenigen Gebäude-Heizungsanlagen besonders wirtschaftlich sein, welche die benötigte Wärme mit Hilfe von erneuerbar erzeugtem Strom möglichst energieeffizient erzeugen. Für die allermeisten Gebäude werden dies Wärmepumpen sein. Das im Jahr 2020 erschienene Handbuch Klimaschutz geht von einem Anstieg der Anzahl der Wärmepumpen in der Bundesrepublik von rund einer Million im Jahr 2020 auf rund 16 Millionen am Ende der Energiewende aus, etwa 70 Prozent aller Heizungen von Gebäuden.

Vorlauftemperatur: So hoch wie nötig, maximal 55 °C

Das heißt: Wärmepumpen werden künftig auch mehr und mehr im Bestand eingesetzt. Und hier hat sich in den letzten Jahren viel in der Wärmepumpentechnik getan. Es sind mittlerweile auch Wärmepumpen am Markt erhältlich, welche für den Bestand mit Heizkörpern taugliche Vorlauftemperaturen von bis zu 65 Grad Celsius oder gar bis zu 70 Grad Celsius ermöglichen.

Doch auch hier ist dennoch Vorsicht geboten, die Physik bleibt immer noch die gleiche: Je höher die Vorlauftemperatur, desto größer der Strombedarf der Wärmepumpe! Grob geschätzt lässt sich sagen, dass 1 Grad Celsius mehr Vorlauftemperatur einen Anstieg des Stromverbrauchs von bis zu 2,5 Prozent mit sich bringt!

Für den energieeffizienten und damit wirtschaftlichen Betrieb einer Wärmepumpe ist es also extrem wichtig, dass die Vorlauftemperatur nur so hoch wie nötig eingestellt wird – die maximale Vorlauftemperatur zum Beispiel einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte höchstens 55 Grad Celsius betragen.

Basis für die Optimierung von Heizflächen

Deshalb sind die im Gebäudebestand vorhandenen Heizflächen, insbesondere Heizkörper, beim Umstieg auf eine Wärmepumpe (PDF, 2 MB) unbedingt so weit wie möglich zu optimieren.

Mit der raumweisen Heizlastberechnung wird ermittelt, wie viel Heizleistung welcher Raum benötigt und wie viel Heizleistung das gesamte Gebäude benötigt. Das Ergebnis der Berechnung ist unabhängig von Ihrem derzeit vorhandenen Heizsystem.

Ihr Heizungsinstallateurbetrieb vergleicht die Leistung Ihrer vorhandenen Heizflächen bei einer wirtschaftlich sinnvollen Vorlauftemperatur (z.B. 55 Grad Celsius) und vergleicht diese mit der von uns berechneten Raumheizlast. Sind einzelne Heizflächen im Verhältnis zu klein, sind diese nach Möglichkeit passend zu vergrößern, zum Beispiel einzelne Heizkörper gegen größere auszutauschen.

Entscheidungsgrundlage für ggf. notwendige Sanierungsschritte

Ebenso ist aus der raumweisen Heizlastberechnung ersichtlich, ob vor dem Heizungsumbau eine Sanierung von Teilen der Gebäudehülle notwendig wird. Liegt die spezifische Heizlast in jedem Raum eines Bestandsgebäudes niedriger als 80 W/m², ist die Beheizung mit einer Wärmepumpe prinzipiell möglich. Ab dem Baujahr 1995 ist dies in der Regel der Fall, ebenso für ältere Gebäude, welche bereits mindestens auf den Stand der Wärmeschutzverordnung 1995 saniert wurden.

Grundlage für den hydraulischen Abgleich

Die raumweise Heizlastberechnung gemäß DIN/TS 12831-1:2020-04 bildet auch die Grundlage für den hydraulischen Abgleich der umgebauten Anlage nach „Verfahren B“, welches für BEG-Förderanträge ab dem 01.01.2023 ausschließlich anzuwenden ist. Die Aufwendungen für die raumweise Heizlastberechnung zählen als Teil der energetischen Fachplanung für eine BEG-geförderte Sanierung einer Heizungsanlage zu den förderfähigen Kosten.

Der individuelle Sanierungsfahrplan iSFP zeigt Ihnen in kompakter und gut verständlicher Form, wie Sie Ihr Wohngebäude Schritt für Schritt über einen längeren Zeitraum durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen umfassend energetisch sanieren können.

5 Prozentpunkte iSFP-Förderbonus für Sanierungsmaßnahmen

Diese Vorgehensweise entspricht den Vorgaben der Bundesförderung für Effiziente Gebäude (BEG) für den iSFP-Förderbonus. Bei vorheriger Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans können Sie einen zusätzlichen Förderbonus von 5 Prozentpunkten für die Durchführung von Einzelmaßnahmen erhalten. Die zusätzlichen 5 Prozentpunkte auf den Basisbetrag der Förderung sind möglich für:

- die Wärmedämmung von Teilen der Gebäudehülle, also

- Außenwände,

- Dach,

- oberste Geschossdecke,

- Kellerdecke,

- den Austausch von Fenstern und Außentüren,

- den Einbau / Austausch oder die Optimierung von Lüftungsanlagen und

- die Optimierung Ihrer Heizungsanlage, also z.B. der hydraulische Abgleich oder der Austausch Ihrer Heizungspumpe gegen einen aktuelle Hocheffizienzpumpe.

Für die Sanierung Ihrer Heizungsanlage für die Nutzung erneuerbarer Energien (BEG EM 5.3) wird seit 14.08.2022 kein iSFP-Förderbonus mehr gewährt. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten hat sich jedoch in der ersten Hälfte des Jahres 2022 die Wirtschaftlichkeit von Heizungssanierungungen trotz Wegfall des iSFP-Förderbonus deutlich verbessert!

Zusätzliche Förderung des iSFP

Die Erstellung des iSFP selbst wird zusätzlich gefördert im Rahmen der Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude mit 1.300 € bis zu zwei Wohneinheiten und 1.700 € ab zwei Wohneinheiten.

Zur Förderung des iSFP muss die Ausstellerin oder der Aussteller in der Energie-Effizienz-Experten-Liste der dena (www.energie-effizienz-experten.de) für die „Energieberatung Wohngebäude (Bafa)“ eingetragen sein. Da unser Büro in dieser Förderkategorie selbst nicht eingetragen ist, arbeiten wir hierfür mit unseren langjährigen Kolleginnen und Kollegen unseres Netzwerks zusammen.

iSFP = Zukunftsplan + Kosteneinsparung

Nehmen Sie umfassende Sanierungsmaßnahmen an Ihrem Gebäude vor, profitieren Sie mit dem individuellen Sanierungsfahrplan gleich zweifach:

- Sie bekommen mit dem iSFP einen detaillierten Plan, wie Sie Ihr Wohngebäude schrittweise und zielgerichtet fit für die Zukunft machen können und

- Sie sparen sich oben drauf noch Kosten. Denn durch die mehrfache staatliche Förderung, zum einen im Rahmen der Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude und zum anderen durch den iSFP-Förderbonus von zusätzlichen 5 Prozentpunkten für Sanierungsmaßnahmen, bringt Ihnen die Erstellung des iSFP einen deutlich größeren Kostenvorteil, als Sie zusätzlich aufwenden müssen!

Weiterlesen: Individueller Sanierungsfahrplan iSFP für Wohngebäude

Damit die Energiewende gelingt, müssen wir so viele geeignete Dachflächen wie möglich für Photovoltaikanlagen nutzen. Dabei ist jedoch auch zu beachten, dass durch die Installation einer Photovoltaikanlage auf einem Gebäudedach auch der Feuchtehaushalt der Dachkonstruktion verändert wird, da die Photovoltaikmodule die darunterliegende Dachfläche verschatten.

Der Einfluss einer aufgeständerte Photovoltaikanlage auf die Strahlungsbilanz eines Daches ist enorm: Gemäß WTA-Merkblatt 6-8 verringert eine aufgeständerte Photovoltaikanlage die Fähigkeit der Dachfläche zur Aufnahme der Wärmestrahlung auf 30 Prozent des Ausgangswertes, während die Fähigkeit zur Wärmeabgabe durch die nur teilweise Abschirmung der Photovoltaikanlage nur um 50 Prozent reduziert wird. Dadurch heizt sich die Dachkonstruktion durch die Sonnenstrahlung nicht mehr so stark auf - was im Sommer die Rücktrocknung aus der Dachkonstruktion verringert und im Winter den Feuchtegehalt innerhalb der Dachkonstruktion erhöht.

Für die meisten Flachdächer ist die Verschattung durch eine installierte Photovoltaikanlage und die dadurch erhöhte Feuchtigkeit in Teilen der Konstruktion kein Problem - außer es handelt sich um Dächer von Gebäuden mit sehr hoher Raumluftfeuchte, wie zum Beispiel Schwimmbäder. Unkritisch sind in der Regel Flachdachkonstruktionen mit tragenden Teilen aus Beton oder Trapezblech.

Insbesondere aber im Fall einer Flachdachkonstruktion mit Bauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen zwischen stark diffusionshemmenden Schichten wie Bitumen oder PVC kann die Verschattung durch eine Photovoltaikanlage den klimabedingten Feuchteschutz ernsthaft in Gefahr bringen. Ein zu hoher Feuchtegehalt von Bauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen führt zu verringerter statischer Tragkraft des Holzes, größerem Verzug und im Extremfall sogar zum "selbstkompostierenden Flachdach", d.h. der Schädigung und Zerstörung der Holzfasern durch Pilze.

Gerade bei einem Flachdach mit Bauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen zwischen stark diffusionshemmenden Schichten - diese werden in der vom Informationsdienst Holz veröffentlichten Broschüre zur Bauphysik von Flachdächern in Holzbauweise (PDF) als Konstruktionstypen II und III bezeichnet - ist es daher immens wichtig, vor der Installation einer Photovoltaikanlage zu prüfen, ob die Verschattung durch die Anlage nicht zu einem Feuchteschaden führen könnte. Durch eine sogenannte hygrothermische Simulation der Dachkonstruktion nach DIN EN 15026 mit der Software WUFI 2D prüfen wir, ob der klimabedingte Feuchteschutzes nach DIN 4108-3 für Ihr Dach auch mit einer darauf installierten Photovoltaikanlage noch vorhanden ist und ob Sie damit auf Ihr Flachdach eine Photovoltaikanlage installieren können, ohne Ihre Dachkonstruktion zu schädigen.

Berechnung des hygrothermischen Verhaltens von Baukonstruktionen unter realen Bedingungen mit WUFI

Hygrothermische Simulationen nach DIN EN 15026 erlauben eine realitätsnahe Ermittlung des gekoppelten Wärme- und Feuchtetransports in Materialien und Bauteilen unter realen Klimabedingungen, so wie es die aktuelle DIN 4108-3 im Anhang D fordert. Alle maßgeblichen Einflüsse für den Feuchteschutz von Baukonstruktionen, wie zum Beispiel Einbaufeuchte, Schlagregenbelastung, Wasserleitfähigkeit, farbabhängige Strahlungsabsorption und kapillarer Rücktransport werden berücksichtigt.

Mit WUFI 2D simulieren wir gemäß DIN EN 15026 das hygrothermische Verhalten von:

- Bauteilen im Regelquerschnitt,

- Eck- / Anschlussdetails,

- Wärmebrücken.

WUFI-Berechnungen für Neubau und Bestand

Typische Fragestellungen für eine hygrothermische Simulation von Bauteilen durch uns mit WUFI 2D sind:

- Feuchteverhalten von Bauteilen unter typischen Klima- und Nutzungsbedingungen,

- Prüfung der Bauweise auf Zulässigkeit und Eignung bzw. Feuchteschutznachweis gemäß DIN 4108-3 Kapitel 5.

- Schutz von Holzbauteilen in der Konstruktion vor langfristiger Schädigung aufgrund zu hoher Feuchtigkeit,

- Schutz vor Frostschäden an Putzen und Mauersteinen,

- Identifikation von Planungsfehlern, bzw. frühzeitige Erkennung und Vermeidung von Feuchteschäden bereits in der Planungsphase,

- Identifikation der Ursache von Feuchteschäden auf Basis lokaler und zeitlicher Verteilung im Bauteil,

- Analyse des Sanierungsbedarfs sowie Erarbeitung geeigneter Maßnahmen.

Gemäß DIN 4108-3 hygrothermisch zu simulierende Bauteile

Die DIN 4108-3 zum klimabedingten Feuchteschutz von Gebäudebauteilen erlaubt den Feuchteschutznachweis für bestimmte Konstruktionen nur über den Weg der Simulation.

Dies gilt seit der Ausgabe Oktober 2018 dieser Norm, welche seit 1. April 2021 in den Bundesländern eine eingeführte technische Baubestimmung ist (-> Beispiel Bayern), für folgende Bauteile und nur sofern Tauwasserbildung in ihrem Inneren zur Materialschädigung (z. B. durch Korrosion, Pilzbefall) oder zur Beeinträchtigung der Funktionssicherheit führen kann:

- Konstruktionen von Räumen, die unbeheizt, gekühlt oder mit hoher Feuchtelast beaufschlagt sind (z. B. Schwimmbäder),

- Bauteile von Gebäuden, die nicht unter die Kategorie "nicht klimatisierte Wohn- oder wohnähnlich genutzte Gebäude" fallen,

- erdberührte Bauteile,

- Bauteile zu unbeheizten Nebenräumen sowie Kellern,

- begrünte und bekieste Dachkonstruktionen sowie solche mit Plattenbelägen und Holzrosten,

- Innendämmung mit R > 1,0 m2∙K/W auf einschaligen Außenwänden mit ausgeprägten sorptiven und kapillaren Eigenschaften,

- gedämmte, nicht belüftete Holzdachkonstruktionen mit Metalldachdeckung oder mit Abdichtung auf Schalung oder Beplankung ohne Hinterlüftung der Abdichtungs-/Deckunterlage.

Weiterlesen: Wasserdampfdiffusion - dynamische Berechnung mit WUFI

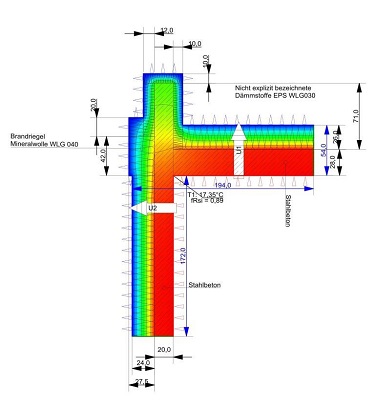

Wir führen Wärmebrückenberechnung im zweidimensionalen Verfahren gemäß EN ISO 10211 durch. Mit diesem Verfahren werden für linienförmige Anschlüsse von Gebäudebauteilen bei standardisierten statischen Bedingungen berechnet:

-

minimale Oberflächentemperatur / Temperaturfaktor f,

-

Temperaturprofil im Inneren,

-

längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ in W/mK.

Für diese Berechnungen nutzen wir die Software BKI Wärmebrückenplaner.

Nachweis Mindestwärmeschutz an Wärmebrücken

Im Bereich von Wärmebrücken ist gemäß DIN 4108-2 ein Mindestwärmeschutz einzuhalten. Dies gilt für alle Räume, die ihrer Bestimmung nach auf übliche Innentemperaturen (≥ 19 °C) beheizt werden und für zu errichtende Gebäude, für Erweiterungen bestehender Gebäude sowie für neue Bauteile in bestehenden Gebäuden.

Hier liegt der Fokus auf der Tauwasservermeidung auf den Innenoberflächen im Anschlussbereich. Nach DIN 4108-2 ist ein Temperaturfaktor f von mindestens 0,7 bzw. ausgehend von Raumluftbedingungen 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit eine Mindestoberflächentemperatur von 12,6 °C im Bereich von Wärmebrücken einzuhalten.

Der Nachweis des Mindestwärmeschutzes an Wärmebrücken wird generell im Zug eines Gleichwertigkeitsnachweises für Wärmebrücken oder eines detaillierten Wärmebrückennachweises für den Neubau oder die Sanierung eines Gebäudes erbracht. Aber auch wenn im Zuge eines Bauvorhabens die Wärmebrücken nicht gesondert betrachtet werden, ist der Nachweis des Mindestwärmeschutzes für eventuell vorhandene einzelne kritische Anschlüsse sinnvoll.

Gleichwertigkeitsnachweis für Wärmebrücken

Mit dem Gleichwertigkeitsnachweis für Wärmebrücken wird über das konstruktive Grundprinzip oder den längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ die Qualität von linienförmigen Bauteilanschlüssen eines geplanten Gebäudes mit den Vorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2 verglichen. Können alle Bauteilanschlüsse eines Gebäudes mindestens gleichwertig zu den relevanten Details in DIN 4108 Beiblatt 2, ist der Gleichwertigkeitsnachweis erbracht.

Mit dem erbrachten Gleichwertigkeitsnachweis darf in der Energiebedarfsberechnung nach DIN V 18599 darf ein reduzierter Wärmebrückenzuschlag für alle Bauteile des Gebäudes verwendet werden. Dies ermöglicht eine Optimierung der Gebäudehülle und damit eine Einsparung von Investitionskosten!

Im Neubau ist heute für die meisten Wohngebäude oder Gebäude mit ähnlicher Konstruktionsweise die Führung eines ein Gleichwertigkeitsnachweises für Wärmebrücken möglich. Daher gehört er mittlerweile zum Standard von neu gebauten energieeffizienten Gebäuden, für welche die DIN 4108 Beiblatt 2 anwendbar ist.

Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis für Wärmebrücken nach DIN 4108 Beiblatt 2

Entsprechen einzelne Anschlussdetails nicht den Anforderungen der DIN 4108 Beiblatt 2, kann ein erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis Sinn machen. Der zusätzliche Wärmeverlust der nicht dem Beiblatt 2 entsprechenden Details muss hierzu dem Wärmebrückenzuschlag hinzugerechnet werden. Dadurch wird der in der Wärmeschutzberechnung zu berücksichtigende Wärmebrückenzuschlag höher als in dem Fall, in dem alle Anschlussdetails dem Beiblatt 2 entsprechen.

Für die energetische und wirtschaftliche Optimierung bestimmter Bauvorhaben, wie zum Beispiel Wohngebäuden auf Tiefgaragen, kann der erweiterte Gleichwertigkeitsnachweis für Wärmebrücken eine kosteneffiziente Alternative zum nachfolgend beschriebenen detaillierten Wärmebrückennachweis sein. Wir beraten Sie hierzu gerne.

Detaillierter Wärmebrückennachweis

-

Ist für ein Gebäude die DIN 4108 Beiblatt 2 nicht anwendbar (z.B. Metall-Leichtbau),

-

kann für mehrere Anschlussdetails des Gebäudes der Nachweis der Gleichwertigkeit gemäß DIN 4108 Beiblatt 2 nicht erbracht werden (z.B. Sanierung Bestandsgebäude) oder

-

führt der höhere Wärmebrückenzuschlag eines erweiterten Gleichwertigkeitsnachweises nicht zum gewünschten Ziel in der Wärmeschutzberechnung,

ist zur energetischen und wirtschaftlichen Optimierung der Gebäudehülle ein detaillierter Wärmebrückennachweis erforderlich.

Mit dem detaillierten Wärmebrückennachweis berechnen wir für das Bauvorhaben einen projektbezogenen Wärmebrückenzuschlag aus:

-

den für die relevanten Bauteilanschlüsse ermittelten längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ in W/mK,

-

den Längen der relevanten Bauteilanschlüsse in m, sowie

-

der wärmeübertragenden Umfassungsfläche des Gebäudes in m².

Der detaillierte Wärmebrückennachweis ist zwar aufwendiger als ein Gleichwertigkeitsnachweis, erlaubt aber eine noch bessere energetische und wirtschaftliche Optimierung der Gebäudehülle.

Behaglichkeit / Raumklima

Bemessung und Beurteilung der Behaglichkeitskriterien in Räumen

- Raumlufttemperatur,

- Raumluftfeuchtigkeit,

- Strahlungstemperatur-Asymmetrie,

- vertikale Temperaturschichtungen im Raum,

- Fußbodentemperatur,

- Zugerscheinungen und

- operative Raumtemperatur

im Zusammenhang mit der

- Aktivität und

- Bekleidung der Personen im Raum.

Messung von Raumklimadaten

Aufzeichnung und Auswertung über mehrere Tage hinweg mithilfe eines Datenloggersystems von:

- Lufttemperatur und

- relativer Luftfeuchtigkeit.

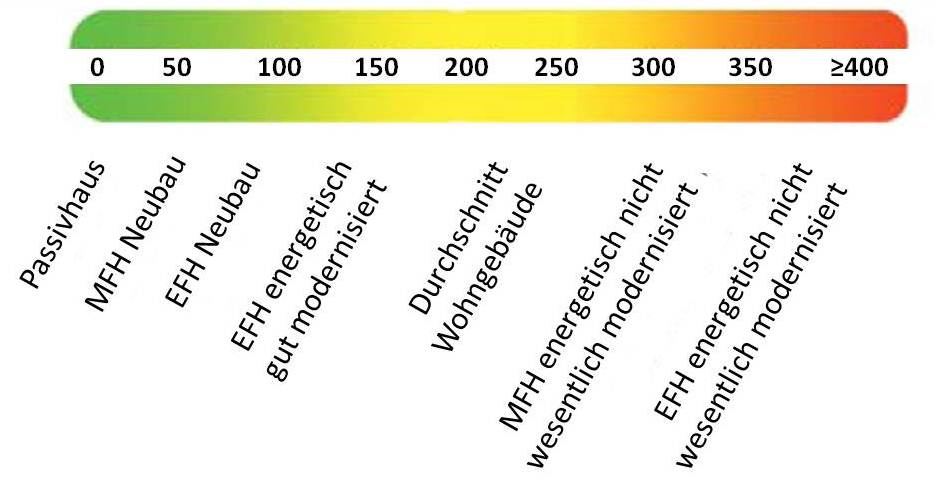

Energieeinsparung / GEG / Energieausweise

Energiebedarfsberechnungen gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

- Berechnung des Energiebedarfs für Nichtwohngebäude nach DIN V 18599 im Bestand, auch in Verbindung mit der Energieberatung für Unternehmen und ggf. KfW-Förderungen.

- Berechnung des Energiebedarfs für nicht gekühlte Wohngebäude im Bestand nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10.

Wir nutzen zur Erstellung von Energiebedarfsberechnungen die Software BKI Energieplaner.

Energieausweise für Bestandsgebäude

Ausstellung von Energieausweisen für Wohngebäude und Nichtwohngebäude im Bestand als Berechtigter nach § 88 GEG.

Weiterlesen: Weitere Leistungen zum Wärme- und Feuchteschutz von Gebäuden